//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

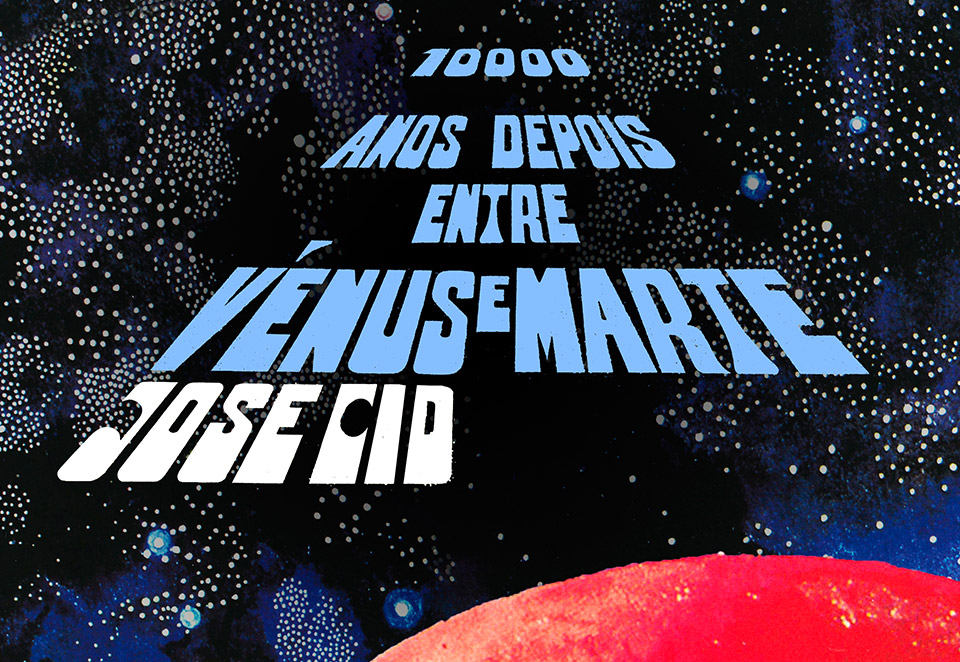

Mencionar José Cid, hoje, é mais do que falar de um músico: evocamos uma personagem. Começando na célebre fotografia em nu frontal, uma provocadora exibição do seu disco de platina, passando pelo recente desaguisado mediático com as gentes transmontanas, recolhemos sintomas de alguém que não teme abrir a boca para dizer o que pensa. Mais ainda, não teme ser julgado por tudo o que fez. José Cid é capaz de representar Portugal na Eurovisão, compor vários marcos da história da música nacional, e, num dos raros momentos em que Portugal conseguiu, por entre a bruma de indefinição pós-25 de Abril, olhar além-fronteiras, imaginar um disco que ombreia, hoje, com o que de melhor foi feito nesse período a nível mundial. À conversa com o próprio mestre, recordámos 10.000 Anos Entre Vénus e Marte, sempre em frenética marcha entre o passado e o presente.

Em retrospectiva, é difícil enquadrar um trabalho tão distinto no resto da sua discografia, mas Cid recorda uma fase “onde gravava mais rock sinfónico: primeiro, em 1975, o ‘Cantamos Pessoas Vivas’ [com os Quarteto 1111], e em 76 ‘Vida: Sons do Quotidiano”. Será depois, entre 76 e 77, que se lança a escrever o seu novo trabalho, mas sempre intercalado com outros trabalhos mais comerciais e populares, como ‘Ontem, Hoje e Amanhã’, ou ‘A Minha Música’.

“Em 76/77, quando escrevi o 10.000 Anos, estávamos na iminência de guerra nuclear como estamos agora. Havia uma predominância nuclear da URSS sobre os EUA, como agora… bem, toda a gente agora tem o poder nuclear. As coisas com este Donald Trump podem disparar de repente. A verdade é esta: assumi a ideia de que o mundo poderia ter tido uma Terceira Guerra Mundial em 1976, na qual o planeta desaparece, e um cosmonauta e a companheira fogem para o espaço e, através de uma viagem mais instrumental do que poética, voltam, na última faixa, como novos Adão e Eva, começando tudo de novo.”

Recordemos como, por essa altura, já o rock progressivo estava bem lançado. Os Pink Floyd tiveram o Dark Side of the Moon, em 1973 – a quem o disco parece aludir, com as vozes da última faixa – e já antes deles editavam os King Crimson. Os próprios Genesis, os Emerson, Lake & Palmer, os Yes: perde-se a conta aos projectos que pegaram no rock, ou nos instrumentos do rock, para os levar a outras paragens. Em Portugal, essa corrente foi tímida e não tinha, sequer, mercado possível: pelo menos, assim julgou a Orfeu, que lançava Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira, e mais tarde José Cid. Para que o disco pudesse chegar ao público, ofereceu os direitos à editora; a tiragem dos exemplares foi extremamente curta. “Gravámos o disco, que foi considerado como não comercial e não teria qualquer sucesso, e ofereci-o para editarem sem quaisquer encargos – incluindo direitos de autor.” E assim foi editado em Portugal. Só passados quase vinte anos o disco teria uma reedição, pela americana Art Sublime, em 1994. Portugal rejeitara um disco vanguardista – demasiado para a época, é certo – ao qual o tempo faria justiça.

Ainda assim, o disco não vive apenas do seu conceito futurista, nem tão só de meritoriamente ser cantado em português: é um dos poucos casos, embora de longe o mais mediático, da utilização do sintetizador Moog e do Mellotron em discos nacionais. À altura, eram instrumentos extremamente recentes, uma novidade: “uma linguagem nova – mas era um teclado! O primeiro em Portugal a comprar um foi sem dúvida o Miguel [Graça Moura] que o usava como um instrumento de música clássica. Eu tocava-o como um músico de rock.” Tanto o Moog como o Mellotron “eram os sons de vanguarda no mundo inteiro”, e vieram justamente a propósito duma era que se virava para o espaço e para os segredos do Universo. Hoje, soam majestosos, titânicos: absolutamente intemporais.

Quem procurar pelo catálogo de José Cid por momentos semelhantes, pouco irá encontrar além do já mencionado período do rock sinfónico; mas terá provas que havia quem, em Portugal, olhasse e tentasse emular (e apropriar) o que se fazia lá fora. No Quarteto 1111, que teve há pouco tempo uma reedição de muito do seu material, temos momentos como ‘Os Monstros Sagrados’, bem direccionado ao psicadelismo sinónimo de liberdade, ou a ‘Ode To The Beatles’, momento para os portugueses coabitarem a música dos britânicos – “como se fosse um rappel na história feito com uma pequena frase dos Beatles”; e mesmo já em nome próprio, apresentou no Festival da Canção da RTP ‘O Meu Piano’, algo puxado ao que se fazia na América contemporânea – “foi o princípio da “dance”; estamos em 1978 ou 79 e já há, nos Estados Unidos, os Bee Gees e essa gente toda a fazer música de dança e achei giro surpreender, no Festival da Canção, com uma coisa ritmicamente mais à frente”.

“O que admirava nos Beatles era o talento e a criatividade. A execução? Eram perfeitinhos, mas nenhum era um supermúsico, a não ser o Paul McCartney que tocava baixo a um nível acima da média. O Ringo Starr era um péssimo baterista, mas lá se ia defendendo. O George Harrison era o mais genial, e talvez seja o que mais gosto. O John Lennon era um rebelde com boas ideias e estética.”

No sentido inverso, da música de cá que pode ir para fora, revê-se no trabalho da Vodafone FM e Antena 3, que “apoia gerações jovens que são mais honestas e puras a escrever, que têm uma grande originalidade dentro de si, e que arriscam”, enquanto evita outras rádios mais mediáticas, não vá apanhar-se a “ouvir kizomba, que acho uma coisa horrorosa, esterco poético por cima de música feita em computador”. Por entre a música regional que pauta a diferença entre a nossa geografia, destaca o jazz que se pode descobrir no imenso repertório de Zeca Afonso – “o José Afonso escreveu uma grande parte da sua obra em 6/8, e é um extraordinário compositor de jazz sem as pessoas se apercebam.” Como tantos outros, acredita que a chave para desbloquear a nossa música lá fora se encontre nas nossas raízes musicais, no que, em verdade, nos distingue de todos os outros.

“No meu projecto de jazz, o Acid Jazz Project, toco dois temas dele, “Milho Verde” e “A Morte Saiu À Rua” – mas haveria muitos outros temas do Zeca para tocar. É um compositor que surpreende por ser absolutamente “bluesy”; ele compõe temas de world music tão próximos dos blues como um fado tradicional. São coisas que estão interligadas em termos de inspiração, de criatividade, daquilo que são as raízes e essência da própria música – seja portuguesa ou negra. Há uma proximidade muito grande, que vejo e consigo e consigo executar.”

Passando em revista a última década, sabemos que se fez justiça ao 10.000 Anos Entre Vénus e Marte. As vozes críticas e reaccionárias foram esquecidas e remetidas para o seu devido lugar: o caixote do lixo preconceituoso e ideológico pós-PREC. As novas gerações, despidas de óculos de preconceito ideológico-musical, e no seguimento do interesse a que a Internet estrangeira (bem como alguns bravos nativos que nunca se esqueceram do valor da obra) dedicou ao disco, ajudam a encher as Aulas Magnas e Coliseus, na busca de um demasiado tardio testemunho da genialidade da odisseia sónica de José Cid e companhia. Fez-se, portanto, justiça, ainda que muito, muito tarde e com a ajuda de ouvidos estrangeiros. Só não lhe peçam é para ir tocar ao Japão, que “é um país chato até às orelhas. Hiper-organizado, são chatos e o mais interessante são as japonesas, porque de resto é um país muito chato.”

As falsas vanguardas críticas e políticas de fins de setentas, na sua infinita cobardia e ignorância, por pouco não enterraram o bom que por cá se fazia. Este disco foi quase como um Yoda musical, desterrado num Dagobah, mas estimado por muitos Luke Skywalkers que o ouviam. Em 2017 e com meio século a dar-nos música, Cid desdobra-se em discos e projectos, nunca olhando, segundo o próprio, para o seu rico passado – “eu sou todo aquariano, estou-me cagando para o passado!”. Do fado ao jazz, nada o move mais do que continuar a escrever e a actuar – assim se vive e assim se rejuvenesce a cada ano que passa. Meio século sem retrovisores, salvo para apreciar a paisagem cósmica entre Vénus e Marte. Assim é José Cid, músico bem português e com um fôlego infindável.

Além dos dois concertos agendados para este mês – dia 1 de Maio na Aula Magna, e dia 6 na Casa da Música, há uma reedição do disco original remasterizado em Abbey Road, juntamente com uma gravação do concerto em Lisboa. Mais informação aqui.

Interesso-me por muitas coisas. Estudo matemática, faço rádio, leio e vou escrevendo sobre fascínios. E assim o tempo passa. (Ver mais artigos)