//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

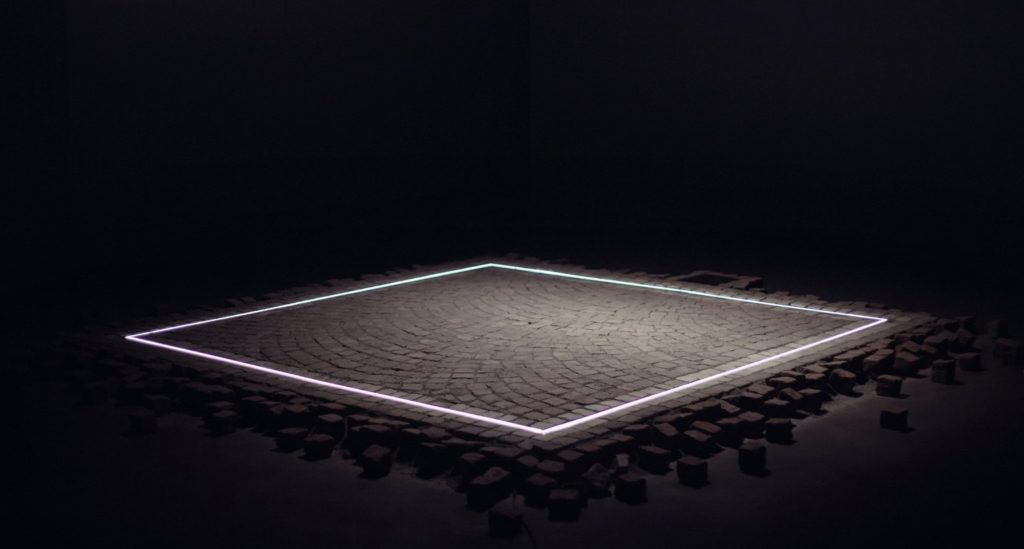

Numa Suécia far far way (a monarquia não tem dado sinais de fraqueza), um museu de arte contemporânea instalado no antigo palácio real, em Estocolmo, é dirigido por Christian (Claes Bang), um afamado e pedante curador. A instalação prestes a inaugurar consiste num grande Quadrado luminoso, desenhado na calçada em frente ao museu, definido pela autora da obra como um “santuário de confiança e solidariedade, um espaço onde todos temos os mesmos direitos e responsabilidades”. A dificuldade de agir à altura dos valores invocados no manifesto é revelada numa série de peripécias desencadeadas pelo roubo do telemóvel de Christian, e sobretudo pela sua resposta à situação e várias acções paralelas relacionadas com a montagem da nova exposição. Ao longo do filme, os episódios da trama vão revelando as fragilidades e hipocrisias da sociedade contemporânea, por oposição ao mundo idealizado e utópico que O Quadrado simboliza.

O cineasta sueco Rubens Östlund, que em 2014 nos trouxe Força Maior, parece ter uma especial apetência para a análise comportamental, o que torna os seus filmes desconfortáveis mas também verdadeiros tratados. Se Força Maior consistia num estudo sobre a primazia do instinto de sobrevivência sobre todas as coisas (mesmo a própria família), a temática agora em escrutínio parte do estado da arte para analisar o estado do mundo, utilizando-a como espelho metafórico das relações sociais. O filme começa por debater o valor da obra artística, ironizando a hipocrisia e a linguagem labiríntica e críptica do universo dos criadores, críticos e directores de museus e confrontando a sua frivolidade com a alienação social tão característica dos nossos tempos, onde os valores expressos no manifesto d’ O Quadrado parecem ter-se perdido. Em substituição, encontramos um vazio intelectual, sustentando pelo ignorante, pelo culto e pela confusão da mensagem. É este o grande paradoxo (e também o valor) da arte contemporânea: não raras vezes, a leitura do leigo pode ser bem mais interessante que o objecto ou nota de intenções do artista.

Uma sequência de eventos desconcertantes (das quais se destaca uma conferência de imprensa interrompida por um espectador com síndrome de Tourette e um performer homem-macaco que dá cabo de um jantar de gala) vai estendendo o debate a diversas temáticas quentes e na ordem do dia – a anestesia social das sociedades contemporâneas (a falta de empatia e de sentido de entreajuda), as diferenças de classe, o preconceito, as diferenças de género, a sexualidade e o poder, a liberdade de expressão – criando, através humor negro e do ridículo, um palco de exposição e crítica das contradições culturais do capitalismo: o pensamento global vs. a inaptidão relacional, o excesso vs. a privação, o conformismo social vs. uma vã intelectualidade. A história, essa, não parece dirigir-se para lado nenhum em particular, pretendendo apenas expor o dia-a-dia de Christian e as suas pequenas tomadas de consciência existenciais, sublinhadas, de uma forma quase enervante, por uma versão electrónica da Ave Maria de Bach/Gounod interpretada Yo-Yo Ma/Bobby McFerrin.

The Square não é um filme fácil de acompanhar, sendo isso o que o torna tão peculiar. Palmilhando a fina linha entre a empatia do espectador e o desconforto, o argumento do vencedor da Palma de Ouro 2017 é um exercício de auto-contemplação e embaraço. O retrato que traça dos desequilíbrios da sociedade moderna é cruel, mas preciso, concentrado numa personagem simbólica da natureza desse colectivo – que, numa circunstância específica, descobre algo sobre si do qual não se orgulha particularmente. Se praticamente todas as cenas do filme (nas quais a figura geométrica do quadrado é uma constante) poderiam servir de inspiração a um ensaio sociológico, a sua única fraqueza é a parca subtileza da cena final, onde o anti-herói enceta uma jornada de redenção que não chegará a horas ao seu destino.