//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mais um ano implica mais uma edição do Festival SEMIBREVE, e queremos que esta relação se estenda por muitos mais. Neste 2018, tivemos a sua oitava edição; respeitável sequência que, em retrospectiva, nos permite enumerar uma série de concertos memoráveis e que nos acompanham há anos: Rashad Becker e a sua musique concrète do diabo, por exemplo, ou Oren Ambarchi à improvisação na guitarra, experiência eminentemente transformadora… e podemos apenas imaginar como terão sido Alva Noto, ou Ryoji Ikeda, em anos anteriores.

©Adriano Ferreira Borges

É um festival que, ano após ano, se mostra conhecedor da linhagem de uma dada estirpe da electrónica e demais música experimental, tanto quanto arrisca nomes que, ainda não sedimentados na história, ficá-lo-ão pelo menos na mais restrita cronologia deste singelo cânone bracarense. Curiosamente, esta emissão do Semibreve inicia-se com um momento do século passado, pese embora ser referência a uma obra que se projectou bem à frente do seu tempo. Vítor Rua e António Duarte, pois claro, a nova formação dos Telectu que pretende interpretar o belíssimo legado do projecto findado após a morte de Jorge Lima Barreto.

No dia anterior ao concerto, Rua e Duarte, se, numa primeira fase, vão a reboque das considerações de Adolfo Luxúria Canibal, que modera a conversa na Casa Rolão – lembramos que Rua e Canibal foram contemporâneos na louca cena musical dos anos 80 -, rapidamente se deixaram conduzir pela desenfreada ligação sináptica do primeiro, ele que formou os Telectu e lidera esta nova vida do grupo, por entre histórias e explicações acerca da génese de Belzebu, disco de 1983 que reinterpretariam no dia seguinte, acerca de Jorge Lima Barreto, figura sobre a qual verdadeiramente girou esta conversa, e ainda as menos relevantes mas imensamente mais divertidas histórias sobre o meio musical da época (desde Bill Frisell a Rui Reininho, fomos a tudo).

Belzebu é exemplo do que Lima Barreto e Vítor Rua designaram música minimal repetitiva; porque, segundo Rua, havia música minimal — como a escola do minimalismo americano, de Terry Riley, Steve Reich, etc. — e a música repetitiva: mas não ambas. Então, Jorge Lima Barreto introduz o termo, e Belzebu seria exemplo dessa corrente distinta, onde coexistiriam ideias de uma música simples e sem variações. Por vários motivos, este é um concerto que assenta que nem uma luva no Semibreve: é uma interpretação de um disco histórico na música portuguesa, com Rua e Duarte a proporcionarem hipnoses colectivas, num concerto que assenta tanto na guitarra eléctrica do primeiro como nas experimentações electrónicas do segundo; e dá o mote para uma contemplação cuidada do som, aqui parcamente desenvolvido na sua progressão estrutural, mas ainda assim um som cheio, e ponto de encontro para vários motivos de sintetizador que se encontram, em colisões sucessivas.

©Adriano Ferreira Borges

E daqui, há uma preparação que é exímia preliminar para a música de William Basinski, músico estandarte do que se designa por ambient, a par de Brian Eno, por exemplo, ou alguns dos mais calmos intérpretes da supramencionada escola minimal americana. A sua carreira foi largamente impulsionada por uma obra que é hoje metonímia do seu nome, um exercício de repetição e lenta mutação que é antítese do momento ao qual ficou indelevelmente associado. Este Basinski de hoje já não precisa vir associado aos seus Disintegration Loops, e a sua carreira progrediu, explorou outros temas embora nunca demasiado longe dessa ideia basilar: o som como ténue presença, em lento movimento de direcção incerta. Para o concerto na sala principal do Theatro Circo, veio munido de apenas um computador e um mixer, e toda a hora foi passada no balancear de diferentes faixas de som, a sua origem um mistério (field recordings? Excertos de música? Notas simples de instrumentos?) e em boa verdade uma questão desnecessária; porque tudo nos chega relativizado quando intermediado por Basinski. Imaginamos sopros, inocência angelical; cordas que vibram em slow-motion; uma orquestra suspensa no tempo. No final, há uma dissipação gradual da massa do som, restando apenas um crepitar artificial bem definido que ecoa pela sala, e sustemos a respiração que seria ruído nesta atmosfera tão inerte. Quando termina, o tempo parece não ter passado à mesma velocidade, e constatámos ter entrado no slipstream ao qual Basinski nos convidou logo no início, apanhados reféns numa teia ilusória.

©Adriano Ferreira Borges

O dia seguinte traria uma proposta mais arriscada neste domínio, no concerto de Sarah Davachi com os visuais de Laetitia Morais. Marcou-se o início por uma espécie de drone, imponente monolítico a mutar entre dois tons, cuja presença foi constante ao longo de toda a actuação; a partir daí, deram-se apenas pequenas variações, alterações microscópicas ao recheio acústico do som que encheu a sala; e à nossa frente, projectado nas costas das duas artistas, vemos algo que se assemelha a areia, desertos digitais que erodem lentamente; a perspectiva muda de quando em vez, e passados alguns segundos de ondas sucessivas neste areal abstracto imaginamos um loop, ou aqueles vídeos que se sucedem infinitamente por começarem e terminarem no mesmo ponto, assim propondo a ilusão de repetição: e o tom de Davachi é ainda o mesmo — talvez agora mais encorpado, o drone inicial composto com outros tons que o irmanam e o potenciam. Entretanto, as imagens de Laetitia passaram do areal abstracto para um ângulo que sugere a afinal realidade deste areal; e no ângulo seguinte, um homem caminha no deserto, solitário. Subitamente, estamos visualmente remetidos ao mundo real, não mais no domínio do abstracto, e vemos pessoas e ritos que supomos religiosos, imagens provavelmente registadas nos Himalaias, e, em todo o caso, um acompanhamento porventura demasiado restrito para uma música tão simples, tão evocativa, tão abstracta. Porque enquanto a música de Sarah Davachi parece convidar a meditação, as imagens são como uma âncora que obrigam a imprimir-lhe um significado, uma interpretação necessariamente ligada a este real fotografado. Tudo isto é intencional e foi premeditado, dado que Davachi e Laetitia colaboraram a pedido expresso do Semibreve; e como há, segundo a própria Sarah Davachi, uma declarada vontade de deixar que a sua música conquiste o seu espaço sem a muleta visual, acreditamos haver um motivo superior para esta justaposição entre o abstracto e o real.

©Adriano Ferreira Borges

Logo de seguida, Grouper aproveitou a toada para nos mergulhar ainda mais na quietude, e deu um concerto cujo estímulo não partia do palco para fora dele; antes, as suas músicas pareciam contidas no pequeno casulo formado pelo piano e alguns instrumentos electrónicos ao seu redor, e convidava o público a saber imergir no seu som esparso, a habitar esqueletos de canções que parecem estar inacabadas, ou violentadas pelo tempo, como se um Outono que, com o vento, as despira de adornos superficiais. A sua voz ressoa, vulnerável, numa sala cuja grandeza não soube acolher esta construção sobre silêncio; e, em boa verdade, talvez a própria preferisse actuar num outro espaço, mais pequeno e acolhedor. Muitas vezes o espectáculo foi perturbado por rasgos de luz provindos das cortinas entreabertas nas galerias, ou por tosses constantes no público; uma pena, porque se perdeu a delicadeza no meio de tanta grosseria.

©Adriano Ferreira Borges

Contrastando com as duas propostas da Sala Principal, ao início da tarde houve ainda Catarina Barbieri no Salão Medieval da Reitoria da Universidade do Minho, um espaço que foi utilizado pela primeira vez no âmbito deste festival, no qual o público ficou disposto de forma diferente do habitual: não todo de frente para Catarina, mas em vários corredores em seu redor. Apresentou composições dos seus dois últimos discos, e constatou-se que a sua música é uma torrente inesperada: em vez das austeras composições no sintetizador modular que imaginámos, temos um som multifacetado e diverso, de natureza cíclica, mas decorado por apontamentos melódicos e sem pudor em espraiar-se em várias ideias consecutivas. Nem sempre resulta, é certo — por momentos, uma secção mais orelhuda e espalhafatosa fez lembrar momentos EDM à la Avicii — mas a sua versatilidade garantiu ter chegado a sítios bem interessantes.

©Adriano Ferreira Borges

No entanto, faltariam ainda as propostas mais vanguardistas deste Semibreve, pelas quais inevitavelmente mais ansiamos e temos especial predilecção. No primeiro dia, remetido para o Pequeno Auditório do Theatro Circo, Qasim Naqvi musicou parte do filme Belladona of Sadness, clássico japonês de animação, utilizando sistemas modulares; um resultado algo maquinal, sem nunca escamotear a natureza dos sons, e surpreendentemente expressivo; e, no seguinte, Alfredo Costa Monteiro trouxe uma parafernália de objectos (molas, percussão caseira, etc.) para os tornar em instrumentos, uma proposta radical que ficou a meio caminho entre a musique concrète e a poesia sonora.

E ao terceiro dia, Keith Fullerton Whitman, em colaboração com Pierce Warnecke, seguidos logo depois de Robin Fox, tomaram a Sala Principal do Theatro Circo para apresentar os dois espectáculos mais completos deste ano. Fullerton Whitman é uma referência contemporânea do sintetizador modular; no entanto, o som que produz pouco se assemelha às composições habituais com este instrumento — um pouco do que sentimos com Caterina Barbieri — e usa-o, digamos, não como um fim, mas como um meio; isto é, partindo de outros sons e composições que manipulará através do sintetizador. E o resultado é fascinante: o sistema de som da sala é usado de forma ampla, e o que ouvimos tem um valor intrínseco tanto quanto evoca possibilidades de progressão, como se o que ouvíssemos fosse apenas parte de algo maior. Na sua larga maioria, são apenas sons, mas a construção que daí advém é necessariamente pensada em termos de textura, timbre, duração, e não nos trâmites habituais de ritmo e harmonia; e é um processo pontualmente violento e visceral, acompanhado visualmente por Pierce Warnecke, responsável por evocar representações geométricas, linhas e pequenos desvios que acompanham o processo acústico de forma exímia — e que, de resto, elevaram o nível do espectáculo como um todo.

©Adriano Ferreira Borges

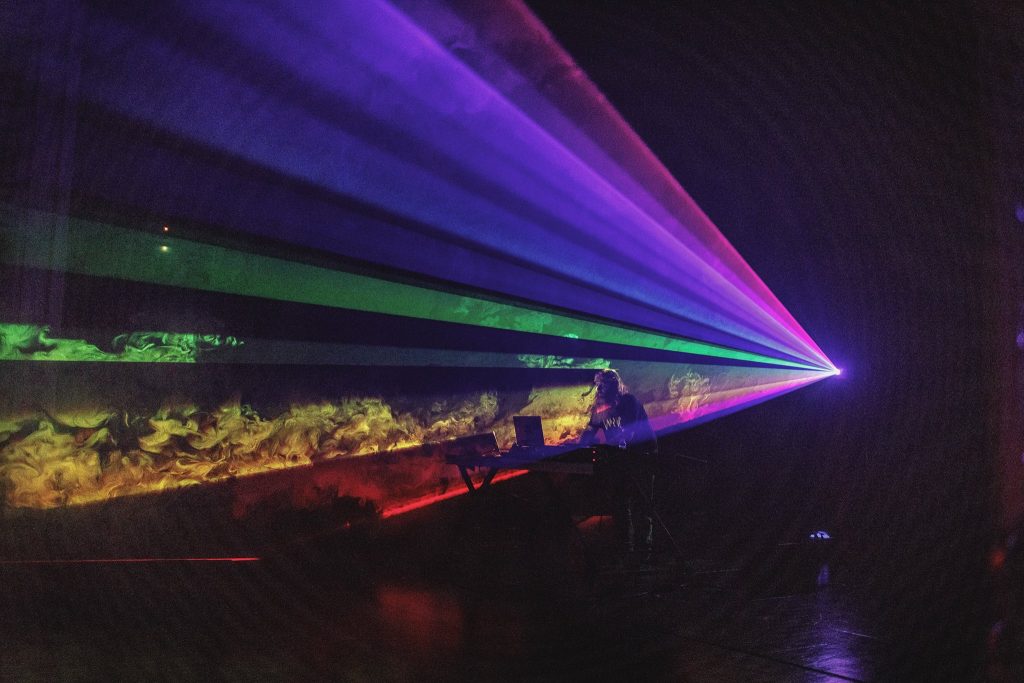

De seguida, Robin Fox prossegue a ideia de performance completa e vem munido de um laser multicor, que se desdobra e multiplica, partindo do palco em direcção às costas do público; e como a sala foi previamente inundada com fumo artificial, os feixes do laser revelam-se mais texturados quando a atravessam, e até palpáveis. Assim, parece-nos que tudo foi pensado nesta ideia de complemento, ou paridade, entre som e luz, e de facto ambos manifestam-se de forma simbiótica, como se a peça não existisse somente com um ou outro. Nalguns momentos, a proposta acerta em cheio e vislumbramos um todo maior que a soma das partes; mas noutros, o artifício torna-se um foco de distracção e nem a música, desgarrada entre si e às vezes demasiado desconexa, parece ser suficiente para aguentar a atenção.

©Adriano Ferreira Borges

Ainda assim, é um espectáculo que se integra perfeitamente neste Semibreve, um festival que aponta à vanguarda e às infinitas possibilidades das media arts, um diálogo contemporâneo entre o ser humano e a tecnologia. Vemo-lo presente nas várias instalações artísticas que ocupam o átrio e os corredores do Theatro Circo, assim como algumas salas do gnration — apropriações de espaço, experiências em realidade virtual, interpretações microscópicas de organismos biológicos —, e relembramos o quão recente é tudo isto: a possibilidade de colaborar com a máquina, sintetizar sons novos, utilizar a fita e gravações para construir sobre algo que já existe. Há cem anos, tudo isto era ainda uma miragem; e, no Semibreve, deleitamo-nos com as possibilidades do presente enquanto vislumbramos um pouco do nosso futuro.

Interesso-me por muitas coisas. Estudo matemática, faço rádio, leio e vou escrevendo sobre fascínios. E assim o tempo passa. (Ver mais artigos)