//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2016 foi um ano esquisito, não foi? O mundo entrou numa estranha quinta dimensão onde as piadas viraram factos, comentadores televisivos viraram presidentes, António Guterres se tornou num líder universalmente admirado e Portugal ganha troféus de futebol.

O final de 2016 puxa sempre à auto-avaliação e exames interiores, numa desesperada tentativa de melhorarmos como seres humanos, afinal aquilo que, dizem-nos, é o nosso objectivo enquanto cá andamos. Juram-se resoluções, escrevem-se promessas e no ano a seguir é que vai ser bom, tudo muda, vou comer melhor, fazer exercício, deixar-me de andar atrás daquela pessoa por quem choro noites a fio enquanto me embebedo e confesso a minha vida toda ao homem do balcão, porque ela devia-me ter ligado ontem, eu deixei-lhe quarenta mensagens e ela nada disse, porque é que ela não gosta de mim… Ahm, tudo isto em termos puramente putativos, claro. A passagem de ano é também a passagem de testemunho das nossas frustrações: o amanhã é sempre um local imaginário onde colocamos as nossas esperanças e projectos acarinhados; e por isso, em homenagem a esta longa tradição da psicologia humana, o Dez Takes de Dezembro encerra o seu primeiro ano de existência com a recordação de filmes que podiam ter sido e não o foram, por várias razões. Os seus realizadores bem lutaram e espernearam, mas estes permanecem, ainda hoje, ideias e conceitos que atormentam os cinéfilos pela natureza incontornável da sua não-existência.

Excluem-se desta lista projectos falhados por um realizador que foram reaproveitados por outro, claro, pois seria batota (e exclui, infelizmente, a grande aventura do que seria Dune pela mão de Alejandro Jodorowsky); e o critério do gosto e escolha é puramente pessoal. Se o assunto vos despertar curiosidade, a Internet é vasta e e procrastinar é tão actual neste ano como será no próximo. Posto isto, vamos ao que conta.

Poderíamos dedicar esta rubrica ao número de projectos que Kubrick deixou na gaveta. A.I acabou por ser cumprido por Spielberg, mas outros, como “The Aryan Papers” ficaram-se pela intenção. O mais curioso talvez fosse a versão de The Lord of the Rings protagonizada pelos Beatles… No entanto, Napoleon, uma biografia com egomaníaco francês, que se queria tanto estudo de personagem como épico arrebatador, levou mais anos da vida do realizador do que qualquer outro. Kubrick leu tudo o que havia para ler sobre a personalidade histórica e quando apresentou este projecto aos estúdios, todos recuaram, principalmente porque teria custado uma enormidade de dinheiro na altura (o correspondente hoje a 100 milhões de dólares). Teria sido o seu filme seguinte a 2001 e Kubrick, numa era pré-CGI, imaginava grandes cenas de batalha com 30.000 extras no campo de batalha. Entre outros, Ian Holm, Laurence Olivier e Patrick Magee foram considerados para o papel principal, com Audrey Hepburn contrastando como Joséphine. No fim de contas, um outro filme sobre o imperador gaulês, Waterloo, estreou como um fracasso e ninguém quis arriscar. Kubrick, não abdicando da sua ideia, achou melhor deixar tudo em águas de bacalhau.

Francis Ford Coppola reimaginou a obra-prima de Joseph Conrad como Apocalypse Now, mas a ideia de Welles (outro proscrito de Hollywood com uma longa lista de projectos falhados) era ir à fonte e adaptar o livro. Ainda antes de Citizen Kane, escreveu um guião para esta obra e o seu plano para a filmagem estava tão avançado que escrevinhou num papel o número de planos que usaria (165), cada um deles uma visão do personagem principal, Capitão Marlow, enquanto desde ao interior da selva africana numa viagem de morte lenta mental. Marlow seria interpretado por Welles, pois claro… O seu estúdio à altura, a RKO, puxou-lhe o tapete: a maneira como o filme seria filmada não era prática, seria absurdamente cara e o subtexto era uma alegoria ao fascismo, o que na altura, com a Segunda Guerra Mundial a rebentar, tornaria o contexto político demasiado complicado. O máximo que o prodígio norte-americano conseguiu foi uma novela radiofónica que dirigiu e interpretou. Fraco consolo, mas há quem nem isso consiga.

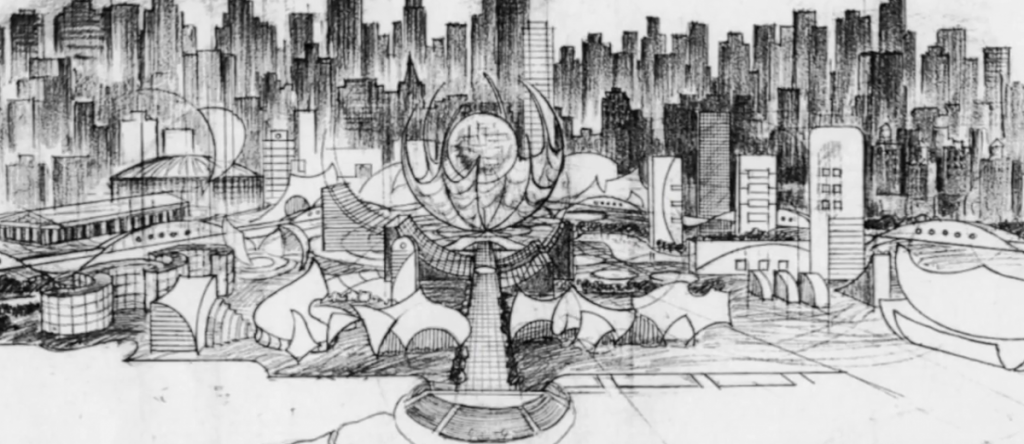

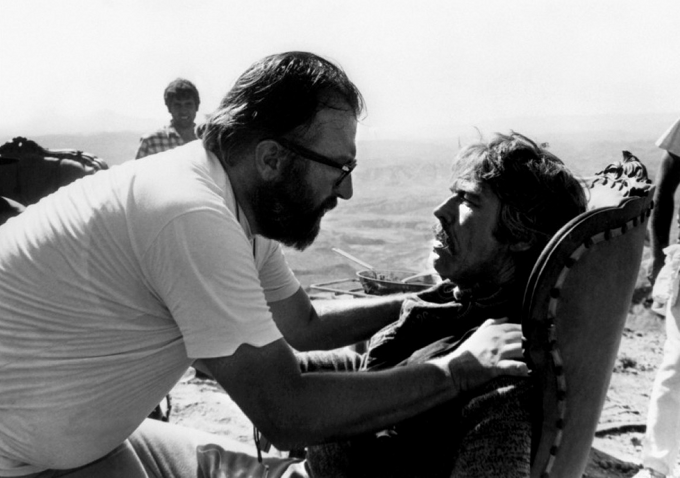

Se o arrependimento matasse, Coppola já não estaria entre nós e esta obra futurista e visionária era a responsável. A sua visão de uma Nova Iorque futurista, com uma mini-cidade dentro da cidade, e com o sentido estético e ambição de arquitectura com clara dívida à obra seminal com nome a rimar de Fritz Lang poderia ter sido o grande filme da carreira de um realizador cuja década de 70 vem numa notinha de rodapé à frente da definição de “obra-prima” no dicionário. Um guião com 212 páginas, grandes estrelas de Hollywood dispostas a interpretar os papéis (Warren Beaty, Kevin Spacey) e um realizador capaz de se sacrificar pelo seu sonho: Coppola admite que três dos seus projectos dos anos 90 – Dracula, Jack e Rainmaker – foram feitos simplesmente para garantir o financiamente para Megalopolis. No entanto, aconteceram os atentados do 11 de Setembro de 2011 e de súbito, fazer um filme cuja personagem principal seria, afinal, Nova Iorque, deixou de entusiasmar, até o próprio Coppola. Assim sendo, e com este agora mais envolvido em obras independentes e de baixo custo, é improvável que a sua visão do futuro alguma vez chegue ao ecrã.

É atracção imediata: juntar os dois maiores existencialistas russos na sua respectiva arte e deixar o cozinhado a marinar. E a bem dizer, não é como se a figura de um alienado com boas intenções esteja ausente da sua filmografia. The Mirror tem várias alusões da Dostoievsky e o próprio realizador russo afirmou que uma adaptação do livro feita por Kurosawa em 1951 era praticamente perfeita. No entanto, este era o filme de sonho de Tarkovsky, segundo a sua irmão mais nova, e passara toda a sua vida a planeá-lo. Mas a indústria do Cinema na URSS era controlada pelo Estado, que sempre lhe foi prometendo que o dia do seu sonho chegaria, mas adiando e adiando e Tarkovsky sabia perfeitamente que o Governo nunca lhe permitiria filmar algo tão subversivo. Embora o realizador não fosse um rebelde ou dissidente, o teor da sua obra percepcionava-o como um indivíduo estranho livre na sua mente e o monolítico e colectivista Politburo nunca poderia permitir tal coisa na arte soviética. Com a morte do genial russo em 1987, com apenas 54 anos de idade, desapareceu qualquer esperança que a obra se concretizasse. Tarkovsky, ainda assim, sabia que seria uma adaptação quase impossível por natureza. Comparou a passagem do livro a filme com a lotaria que é colocar um pedaço de barro num forno e esperar que dali saio algo de digno.

A relação de Fincher com os estúdios de Hollywood é marcada por aquilo que o próprio descreveu como a “sodomia pública” que foi a ingerência da FOX no seu trabalho durante Alien 3. Desde então que o realizador tem adoptado uma política única de ou é como ele quer ou não é de todo. Tal contribuiu para o número elevado de filmes que Fincher tem na gaveta e que vão desde Torso, sobre a histórial real de um macabro serial-killer de Cleveland na década de 30 até They fought alone, uma história de sobrevivência na 2ª Guerra Mundial e que o próprio descreveu como potencialmente um dos grandes filmes de sempre se fosse feito. No entanto, nenhum outro criou tanta expectativa quando Rendez -vous with Rama, adaptação do clássico de Arthur C. Clarke, para o qual Fincher foi arrastado por Morgan Freeman, que seria produtor e protagonista. Tal aconteceu por alturas de Seven e quando choviam comparações em obsessão e estilo entre o californiano e Stanley Kubrick. Era demasiado tentador, mas o projecto nunca arrancou por problemas de guião e orçamento. O envolvimento do realizador continuou até pelo menos 2010, mas numa entrevista dada nesse ano, Fincher confirmou que não havia sequer um guião e que toda a empreitada estava morta.

Sabiam que Leone foi a primeira escolha para realizar The godfather? E que esteve muito perto de adaptar ao cinema a BD The phantom? A vida do rotundo e genial italiano não viva de cowboys e filme com o título “Era uma vez…”. Uma das suas paixões era a batalha de Estalinegrado, desenrolada na Segunda Guerra Mundial, quando a cidade russa foi cercada pelo exército alemão, resistindo heroicamente. A ideia era contar tudo na perspectiva de um fotógrafo norte-americano, a ser interpretado por Robert de Niro. O guião nunca foi escrito totalmente, mas Leone imaginara já o primeiro plano: tudo começaria nas mãos do compositor russo Shostakovich, dirigindo a sua Sinfonia de Leninegrado, fazendo a transição para um comboio repleto de soldados russos na viagem para defender a cidade, atravessando as trincheiras e terminando no ataque de uma companhia de Panzers – à maneira de Leone, seria um plano longo, sem edição. Leone estava com tudo alinhado, com um orçamento de 100 milhões de dólares e a colaboração de um estúdio soviético, o que na altura, no final da década de 80, era um marco histórico. Infelizmente, dois dias antes de assinar o contrato, Leone morreu de ataque cardíaco.

O cinema ambientado no imaginário de super-heróis tem um número de obras falhadas, umas com maior concretização do que outras. Já é lendária a pré-produção de Superman lives que Tim Burton realizaria com Nicolas Cage a protagonizar; ou o Batman: Year One onde Darren Aronofsky imaginava um cavaleiro das trevas envelhecido, interpretado por Clint Eastwood; ou o falhando do Ant-man de Edgar Wright. No entanto, o mais estranho destes projectos juntaria duas figuras aparentemente díspares: o pai eterno do cinema arte francês, Alain Resnais; e um dos gurus da Idade Dourada dos Comics, Stan Lee. Apesar da ideia que dele existe, Resnais sempre revelou um espírito muito aberto (quando lhe pediram que apontasse os realizadores actuais que o excitavam, ainda antes de morrer, ele confessou uma admiração e inveja por Kim Manners, realizador da série The X-Files) e adorava BD quando jovem. Em 1971, conheceu Lee em Nova Iorque e ambos planearam fazer em conjunto não um, mas dois filmes, cada à medida do gosto individual do duo. Escreveram o guião de um e venderam-no, dividindo o dinheiro entre si; no entanto, os produtores queriam fazer várias mudanças e aí ficou patente a diferença de culturas entre ambos: Lee estava confortável com isso, enquanto que o autor Resnais se recusava, fazendo valer o primado do realizador sobre tudo. O projecto nunca avançou então, mas Lee diz que tanto esse guião como o tratamento para o outro filme ainda estão numa gaveta lá de casa.

Voltamos a Joseph Conrad e à frustração de mais um grande génio do cinema. Em meados da década de 80, Lean ambicionava adaptar esta história de um honesto marinheiro envolvido em tráfico de mercadores na América do Sul. Curiosamente, admitiu mais tarde que o maior problema que teve com o livro foi o combate a 200 páginas de sono. Contando com mais de 70 anos e doente, David Lean foi-se apoiando em colaboradores para ajudá-lo e cedo descobriu os problemas de adaptar um livro desenrolado em 1904 para um cenário mais moderno e portanto mais barato. Steven Spielberg, que idolatrava o britânico acima de todos, tentou ajudá-lo, oferecendo-se como produtor para fazer acelerar o processo. Mas as notas com sugestões que fazia chegar a Lean irritavam este, numa clara diferença de visões e sensibilidades. Lean pensou que Spielberg apenas se oferecera para ser simpático, nem contava que este desse palpites. Aliás, já anteriormente, pois ambos eram amigos, o norte-americano pedira ao herói opinião acerca do guião de Empire of the sun. David Lean achou-o terrível, mas não disse nada para não ser mal-educado… Problemas de dinheiro e mudança de guionistas, complementados pelo agravamento da sáude de Lean, devido a um cancro que o mataria em 1991, puseram travão definitivo no projecto,

Não é como se Spielberg não tivesse também os seus próprios problemas. Desde a sua ambição nunca cumprida de realizar um musical, passando por The rivals (sobre a inimizade figadal entre as actrizes Sarah Bernhard e Eleanora Duse no início do século XX) e prolongando-se por The trial of the Chicago Seven, filme político ambientado na década de 70 e com guião de Aaron Sorkin, Spielberg tem um saco de desejos não concretizados. No entanto, é impossível não destacar Night skies, obra que faria regressar Spielberg ao imaginário extraterrestre, mas de maneira bem mais aterrorizante. O filme, baseado num relato real, giraria em redor de uma família no Kentucky cuja casa é, aparentemente, atacada por um grupo de criaturas alienígenas. Um guião foi escrito por John Sayles e previsivelmente, revelou-se demasiado negro para o homem que estava para fazer E.T. e ainda não chegada ao século XXI para descobrir a sua veia mais negra. Tobe Hooper foi chamado para se encarregar do projecto, com produção de Spielberg; no entanto, este último, exausto das gravações do primeiro Indiana Jones, decidiu que não se queria chatear com a ideia durante uns tempos e o projecto caiu no esquecimento. Curiosamente, anos depois Spielberg entreteve um tratamento para uma possível sequela de E.T. chamada Nocturnal Fears e que teria muitas semelhanças com a sua ideia original de Night Skies.

Se a perversão por Hitch dentro do código moral do cinema de estúdio que durou até ao final da década de 60 já era excitante e transgressora por si, imaginemos que o britânico teria conseguido filmar fora dessas convenções; e esse filme quase chegou a existir: chamar-se-ia Kaleidoscope e trataria de um serial-killer com obsessões necrofílicas em Nova Iorque. A ideia era fazer um filme a preto e branco com violência a sério, algo que não era visto na altura. Chegou a falar com vários guionistas que consigo haviam trabalhado mas o facto é que nunca arranjou coragem para concretizar a ideia. Segundo Steven Soderbergh, tal deveu-se a vários executivos que o convenceram que aquele filme seria um suicídio comercial e estragaria a sua própria marca pessoal de fazer Cinema. Não se pense que só os senhores do dinheiro não gostaram da ideia: o próprio François Truffaut, que se tornara amigo de Hitch depois das suas famosas entrevistas, comentou que achara o excesso de sangue e agressividade do guião de uma grande falta de gosto. Ainda assim, o lendário realizador britânico filmou algumas cenas só para testar e o que elas mostram são excertos de violência e nudez que estavam bem à frente do seu tempo, revelando influências da nouvelle vague francesa e do neo-realismo italiano. Curiosamente, o filme que faria de seguida, Frenzy, envolve precisamente um serial-killer, filmado, no entanto, com maior restrição…

Referência bónus: Ora imaginem que são Nick Cave e que um dia, Russel Crowe vos liga pedindo o guião para uma sequela de Gladiator. Confrontados com o pequeno problema de o personagem principal morrer no primeiro filme, resolvem então a coisa com estilo: Maximus chega ao Purgatório e os Deuses oferecem-lhe um regresso à Terra com uma pequena missão – matar um tipo que lhes anda a chatear por se estar a tornar popular. O nome desse tipo? Emanuel, ou como é mais conhecido, Jesus Cristo. Sim, isto chegou a ser discutido, amigos. Cave escreveu a coisa, Ridley Scott esteve para filmar e o cantor revelou que o filme se poderia bem chamar The Christ Killer. Numa entrevista dada há uns tempos, apelidou a possível obra de genial e que seria bem boa para deixar cair as pipocas no chão do cinema. Perspicaz, Cave, bem perspicaz.