//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Dunkirk, de Christopher Nolan, estrous há umas semanas e tem lançado alguma polémica e discussão em jornais e outros escaparates mediáticos pela maneira como retrata os acontecimentos de um dos mais conhecidos episódios da 2ª Guerra Mundial. Bem sei que, para a generalidade do cinéfilo, a fidelidade dos eventos num filme não é o principal quando se assiste ao mesmo. No entanto, a minha formação académica é precisamente História, e sabendo o poder que o Cinema tem para perpetuar uma ideia, um conceito ou uma informação, irritam-me com profunda estupidez as liberdades tomadas por realizadores e guionistas quando decidem colocar num ecrã um facto histórico.

No geral, Dunkirk acaba por ser razoavelmente fiel – e as maiores imprecisões históricas têm chegado de quem critica… A ideia de que um filme que retrata o exército continental britânico em 1940, que era composto por uma esmagadora maioria de caucasianos, peca por não se dedicar à diversidade racial só pode sair da mente de quem gosta de polémica, desconhece o mundo ou simplesmente acha que um filme não tem de ser um filme, mas um panfleto mentiroso. Para isso, penso que os exemplos que são dados no Dez Takes deste mês chegam e sobram para provar como, para a indústria cinematográfica, o que interessa é uma boa história e não boa História. Passemos então a dez filmes historicamente errados.

O mais fácil é começar por dizer o que Mel Gibson representa correctamente: havia Escoceses e Ingleses, com uma guerra entre si; William Wallace existiu, o Rei Eduardo I também e quando se cortam membros do corpo, jorra sangue. Tudo o mais é lavagem: as cenas de batalha nbão representam as tácticas e técnicas da altura e uma batalha em particular, a de Stirling Bridge, muda por completo o local, a data e os factos como aconteceram. O grande lema do filme é a Liberdade para os Escoceses, que por altura em que a acção de Braveheart se desenrola (a segunda metade do século XIII) gozava de uma independência de facto e em perfeita paz com Inglaterra. Os reis ingleses nunca instituíram o direito de prima noctem, que motiva a vingança de Wallace, e este não era um pobre campónio, mas sim um membro de pleno direito da aristocracia escocesa. No entanto, são os visuais que contam, não é? Aqueles kilts, as pinturas faciais…. Pois os Escoceses só passaram a a vestir este adereço regularmente quatros séculos depois, e as pinturas com aquele belo azulinho correspondem à de tribos britânicas da altura romana, quase dez séculos posteriormente! E que bonito o romance entre Wallace e a princesa francesa, não é? A questão é que historicamente, esta princesa deveria ter quatro anos.

Uma incrível história de superação, um homem com uma doença mental profunda que ganha o Nobel e tem o direito a poder usufruir de Jennifer Connely de pleno direito. Só que… não. A esmagadora maioria dos personagens do filme são inventados e a certo ponto, uma confabulação matemática de Nash que explica, literalmente, que é possível ir para a cama com morenas (what a concept!). Nash não trabalhou para o Pentágono directamente – um conceito importantíssimo para o jogo de ilusões do filme – e o outro ponto importante, a relação entre Nash e a esposa Alicia leva uma limpeza: Nash era abusivo e dominador, tinha relações com outros homens e mulheres, teve um filho ilegítimo e o casal divorciou-se poucos anos depois de ter casado.

Para além de coisas clássicas em filmes de antiguidade (armas usadas em locais e tempos errados, problemas em termos de vestuário fora de época), há erros que são só ridículos e usados simplesmente para dramatizar a narrativa: Commodus, o cobardolas de Joaquin Phoenix, era na verdade alguém temido pelos próprios gladiadores, que enfrentava na arena e desde que se submetessem no final ao seu poder, poupava-lhes as vidas. Commodus era um indivíduo cruel, sim, mas não muito fora dos padrões do Império Romano. Marco Aurélio, o seu idealista papá no filme, não baniu as lutas entre gladiadores, pelo contrário manteve-as para distrair a populaça da má economia durante o seu período de governo. O idealismo é tão mal representado que não há qualquer prova que Aurélio quisesse restaurar a República, fazendo subir um general romano ao poder. Maximus é tratado como o “Espanhol”, numa altura em que a palavra “Espanha” nem existia, e a tentativa de fazer parecer que Maximus atravessa, a cavalo, a distância entre a Alemanha e a Península Ibérica numa questão de dias é só ridícula. Mas a melhor é mais simples de todas: lembram-se de como as personagens passam o tempo todo a sonhar com o “Coliseu”? A palavra “Coliseu” não era usada na altura para designar esse local, sendo chamado de Anfiteatro Flaviano.

Caso ainda não tenham reparado, é o quarto vencedor do Óscar de Melhor Filme que chumbaria num teste meu de História; e Affleck excede-se em superação. Antes de mais, o retrato da revolução iraniana como um movimento de religiosos radicais que destrói um Irão fantástico esquece-se que o governo iraniano era ditatorial (liderado pelo Xá Reza Pahlevi, que havia derrubado a secular república de Mossadegh na década de 50) encaixa na visão americanizada do mundo. Essa mesma visão transforma a CIA na salvadora de uma situação complicada de reféns, quando o trabalho maior foi efectuado pela diplomacia canadiano, que escondeu os fugitivos norte-americanos na embaixada do país do plátano. Não houve quase cancelamento de bilhetes de avião no aeroporto, nem perseguição do avião por guardas da Revolução quase linchamento no mercado de Teerão, – tudo falso. E este guião ganhou o Oscar esta noite, em detrimento do monumental trabalho de pesquisa e drama feito por Tony Kushner para Lincoln. Argofuckyourselves indeed.

Continuamos a nossa saga de Melhores Filmes com erros de todo o tamanho. Vamos lá desfazer um mito que parece eterno: Salieri não matou Mozart. Nem sequer o odiava, quanto mais. O compositor italiano admirava as obras do prodígio austríaco e ambos tinham uma relação amigável, do que consta das cartas que Mozart escreveu à sua esposa, Constance. Ao contrário do que o filme implica, esta não foi traída várias vezes pelo marido, especialmente numa relação com Catherine Cavaliere, que era amante de, lá está, Salieri. Não era de todo comum que um compositor dirige-se as suas obras em público como um maestro actual (habitualmente, acompanhavam a representação dirigindo-a a partir do piano ou do cravo) e mesmo o uso do baton não era usual – habitualmente usava uma folha de papel enrolada; e ao contrário do que o filme alega, o imperador Joseph, que na altura dirigia a Áustria, nunca baniu o ballet…

É um filme de Michael Bay: esperar qualquer tipo de realismo é um pouco como embarcar numa obra de Lars von Trier e esperar qualquer respeito pela decência humana. Tudo fica resumido pelo momento em que um dos personagens berra, ao telefone “Acho que a 2ª Guerra Mundial acabou de começar”, que não só tem a subtileza de um monte de bosta num tapete branco como é, factualmente, errado (e os Americanos sabiam que estava a decorrer um conflito de larga escala na Europa à altura do bombardeamento). Outros erros incluem o uso de cigarros que só seriam criados trinta anos depois de Pearl Harbour, peças de equipamento militar adiantas em décadas e cenas colocadas apenas e só para fazerem os japoneses ainda mais vilanescos: os aviões nipónicos não atacaram propositadamente hospitais, nem bombardearam campos de aviação e a cena histriónica de um poliomielítico Franklin Roosevelt erguendo-se da cadeira num movimento de puro patriotismo é absolutamente falsa. O filme também avança que o Japão vinha com tudo para invadir os EUA até Chicago, algo que o Almirantado do país do Sol Nascente nunca contemplou sequer.

Um dos meus filmes preferidos revela-se também um quejo suíço de factos. Saltando pormenores mais discutíveis e que se devem a pontos de vista ambíguos (houve ou não uma conspiração? Oswald matou ou não o presidente), outros são absurdos e falsos: o retrato de David Ferrie, interpretado por Joe Pesci como próximo de Lee Harvey Oswald, cubanos e da CIA é completamente falso. Testemunhas altamente duvidosas como Rose Cheramie ou Willie O’Keefe são tratadas como honestas para lá de qualquer dúvida, o que é problemático porque a primeira como que prevê o assassinato no início do filme e o segundo praticamente culpa o principal suspeito no único julgamento levado a cabo pelo assassinato, Clay Bertand. As liberdades tomadas com Oswald também são incríveis: não há qualquer prova que tivesse sido um espião duplo na Rússia e os pormenores da sua ida e estadia no país são alterados de forma a parecer que esta era um peão nos jogos da CIA. Há tantas inconsistências nas provas apresentadas que só prova o quanto um filme editado e realizado de forma superior pode convencer qualquer um da sua verdade.

Outro realizador que nunca deixa que a realidade se atravesse à frente de um filme é James Cameron. O homem que nos prometeu uma morte via cibernética representa um dos principais heróis da história real, William Murdoch, como um cobarde que dispara sobre passageiros, quando na realidade ele deu a sua vida para permitir que muitos chegassem aos barcos salva-vidas. A certa altura no filme, Rose comenta acerca das declarações de Freud sobre a obsessão masculina com o tamanho do pénis, algo que o psicanalista austríaco só viria a desenvolver em 1920, oito anos depois do naufrágio. Há trocas entre objectos, equipamento marítimo e até canções americanas em vez de britânicas e para um realizador que se deu ao trabalho de construir uma réplica exacta do Titanic, outros pormenores vão-se: ao longo do filme, as mulheres mostram uma obsessão com maquilhagem, quando na realidade a era vitoriana se caracterizava pelo contrário. A cosmética era mal vista e usada acima de tudo por prostitutas;e nem vamos falar da famosa cena do armário: não só há espaço para ambos, como dificilmente Rose teria sobrevivido com a roupa que tinha vestida no corpo, mais apropriada a um piquenique de veraneio do que ao Mar da Irlanda.

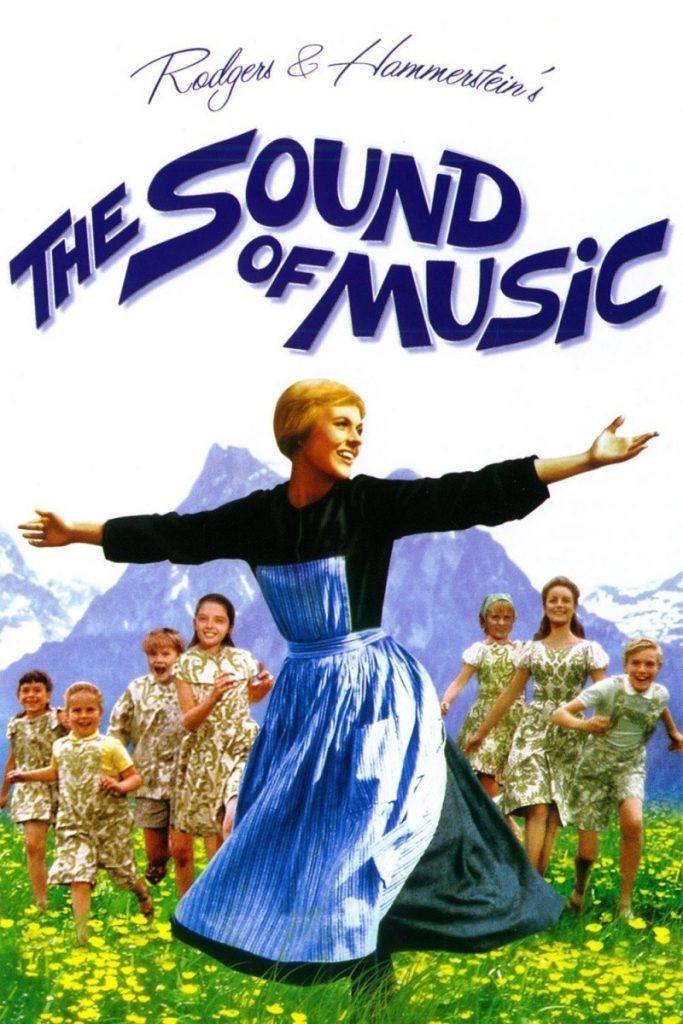

Entende-se que um musical tome bastantes liberdades, mas para um que afirma ser baseado numa história verídica, este é mais pecaminoso que a rebelde noviça com os brasileiros baptizaram esta obra. Antes de mais, Georg e Maria casaram em 1926, que para aqueles que gostam de fazer contas, foi 13 anos antes de a 2ª Guerra Mundial começar e sete prévios à subida dos Nazis ao poder na Alemanha. Maria não amava Georg, mas adorava os garotos e como tal, acedeu ao pedido. As crianças von Trapp eram dez e não sete, mas aqui concede-se ao estúdio alguma sapiência logística. A família não fugiu aos nazis, escondidos pelas montanhas e pela noite: anunciaram a toda a gente que iam para a América para seguir uma carreira como cantores, motivo pelos quais eram famosos em toda a Áustria. O país, aliás, não odiava os nazis, como o filme representa: receberam Hitler e a Wermacht de braços abertos e bandeirinhas no ar. Na verdade, havia um forte anti-semitismo por todo o país, pelo facto de, apesar do reduzido número proporcional, a comunidade judaica dominar a economia austríaca. Verdade histórica: so long, farewell…

O resumo perfeito de quase todos os erros históricos mais comuns mencionados, mas o melhor é este: o filme representa um submarino americano a fazer um trabalho, a captura de uma importante máquina de codificação alemã enigma, que foi efectuado pela Marinha Britânica e os serviços secretos polacos. Para além do mais, a ideia de que dez homens conseguem por si só operar um submarino só pode ser possível graças a um estúdio que quer poupar nos salários de actores, já que é impossível na realidade. Os Alemães são, como de costume, retratados como cruéis e ineptos, apesar de a Marinha Alemã ser a melhor em todo o teatro de operações do Atlântico. Mas já que há uma ausência de qualquer força aliada que não norte-americana em todo a largura desta obra, os Alemães não se podem queixar muito…