//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Por um ano mais, o Festival Semibreve ocupou um fim-de-semana na cidade de Braga e transformou-a conforme novas regras e atitudes. Passaram-se três dias com espectáculos, conversas e instalações artísticas, em vários pontos do centro da cidade, e nota-se um festival cada vez mais internacional, completo, e desafiante; à sétima edição, dificilmente não o consideramos marco obrigatório do ano cultural. Na sua essência, reside um convite a novas experiências artísticas e formas de pensar o nosso mundo, onde a nossa percepção é central, e o som frequentemente se expande para o domínio físico, um que raramente consideramos. É, nas vidas de quem nele participa, um saudável e necessário desvio anual do quotidiano, individualmente enriquecedor, mas também uma experiência comunitária, que se afirma de várias formas. Quando se fala no Festival Semibreve, há um termo que assoma com naturalidade, quase como um sinónimo: media arts. O século passado abriu novas oportunidades ao artista no domínio da tecnologia, que o tempo tem maturado com notável rapidez. A manipulação da máquina como meio para chegar a um fim artístico – e portanto, profundamente humano – é uma materialização de um diálogo necessário e cada vez mais relevante, seja como manifestação de repulsa, ou tentativa de reconciliação. O digital iniciou uma profunda metamorfose que não compreendemos ainda, que é provavelmente definitiva e irreversível e redefiniu a nossa interacção com o mundo – e tudo isto ainda agora começou.

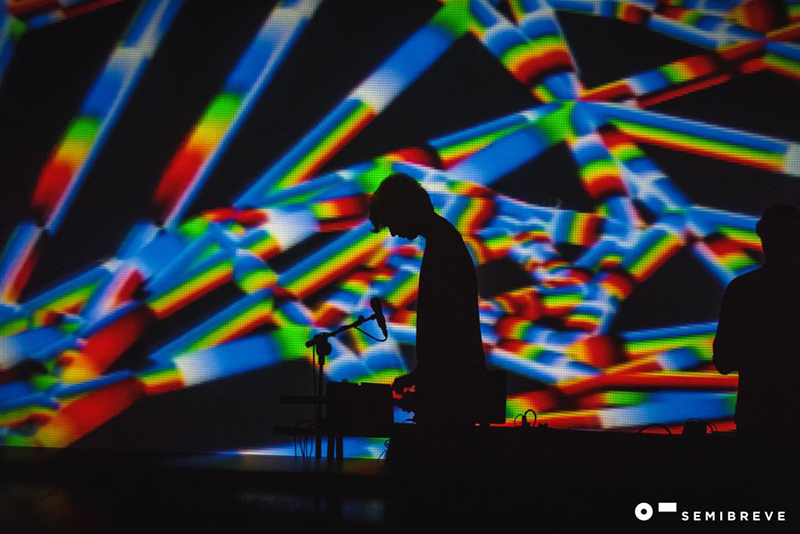

Temos um exemplo desse diálogo na música dos Visible Cloaks, a quem se entregaram as honras de início do Festival. O seu disco Reassemblage (lançado pela RVNG) utiliza várias técnicas para fundir limites na oposição de dois mundos, sejam estes o digital e o analógico, ou o oriental e o Ocidente. Revela-nos paisagens cristalinas, de tons brilhantes e angulares, reminiscentes de alguma da música nipónica dos anos 80 embora revista pela modernidade do presente século. São diálogos técnicos – porque se usa o sample como forma, provindo de uma enorme biblioteca de sons, e alguma da música é composta sob regra de aleatoriedade – tanto quanto são também geográficos e intertemporais, numa atitude que remonta aos fourth worlds de Jon Hassell, que pretendia música “metapop” que albergasse várias culturas de diferentes gerações (e como não pensar no vaporwave, cujas premissas são essencialmente as mesmas?). Em palco, projectam-se atrás dos dois músicos geografias poligonais, construções que remontam a uma certa imagética retro que se imiscuiu na memória colectiva de quem usou a informática no seu primeiro boom de acessibilidade, e cria-se um espaço de contemplação dentro da própria música, que é tanto visual como auditivo.

Nenhum outro artista ou grupo tomou o digital tão frontalmente quanto estes americanos, num espectáculo cuja componente visual se impunha pela luz, pelo contraste de cores, pela intersecção das várias geometrias – que, por sua vez, talvez provocassem alguma reacção impelida pela memória dos primórdios da informática, dos screensavers quase psicadélicos, de projecção infinita. Claramente, a memória pode ser parte activa na relação com a música – ou com a arte, num sentido mais abrangente -, assim como a percepção tolda, para o indivíduo, um objecto que é distribuído comunitariamente.

No início do dia seguinte, Beatriz Ferreyra conversava, no soalheiro pátio da Casa Rolão, sobre a sua vida e carreira. Nascida na Argentina, foi em Paris que desenvolveu de forma determinante o seu método, junto do nome maior de Pierre Schaeffer, mentor da musique concrète que cita abundantemente. Na noite anterior, actuara no Pequeno Auditório do Theatro Circo com uma instalação sonora distribuída como um círculo à volta do público; assim, utilizou a propriedade espacial do som para o complementar acusticamente. A dada altura, depois de falar de uma infância passada com a música de Brahms e Stravinsky – “foi tudo muito estranho” -, após várias goradas tentativas de lhe extrair um possível guia para a sua música, para o seu método de ouvir o mundo e os seus sons intrínsecos, trouxe o exemplo de um carro: tomemos o barulho ruidoso do seu motor, que se desdobra em dois – de um lado o que sabemos ser um carro, o seu motor, a apresentação familiar e todas as associações que lhe fazemos; e do outro, o som puro, a sua forma e variação, fragmento de um todo, desprovido de ulterior significado. Como se experienciássemos tudo de novo, à luz de uma certa inocência infantil, o som pelo som e nós receptivos à sua força em potência.

Foi esta a escola de Beatriz Ferreyra. Schaeffer, em meados do século XX, foi um dos pioneiros na busca e composição de objectos sonoros, que justapunha através de métodos que nos são familiares no hip-hop, ou de forma mais abrangente em plunderphonics, agarrando sons do quotidiano para depois os fragmentar e juntar noutras novas composições. A sua influência assoma discretamente, invisível mas indubitavelmente presente, na música de hoje, e em várias das experiências que se levam a cabo no Semibreve.

“I was attracted to external events and impressive machines,” he states with a grand sweep of his cigarette. “It was an emotional experience because the railroad carries many memories, many psychological and psychosomatic feelings. Sometimes these feelings can be very violent, deeply rooted in your childhood. […] Music has to do with sounds,” explains Schaeffer, “so we need to find them somewhere and it is preferred to find musical ones. You have two sources for sounds: noises, which always tell you something – a door cracking, a dog barking, the thunder, the storm; and then you have instruments. An instrument tells you, la-la-la-la (sings a scale). Music has to find a passage between noises and instruments. It has to escape. It has to find a compromise and an evasion at the same time; something that would not be dramatic because that has no interest to us, but something that would be more interesting than sounds like Do-Re-Mi-Fa…” [Pierre Schaeffer entrevistado por John Diliberto, na Electronic Musician, Dezembro de 1986]

Que não nos percamos nesta faceta mais formal da música, dissecada academicamente à luz da filosofia, ou ignorada pela vacuidade da extensa oferta comercial. Construída seja sob que premissa for, é válido considerar que o indivíduo ocupa o lugar central na sua experiência, controlando alguns limites da interacção, entregando-se mais, ou menos, ao seu efeito transformador – como num dos mais bonitos momentos deste ano, que se deu no segredo bracarense da Capela Imaculada do Seminário Menor. Remodelada há poucos anos, é agora um espaço moderno, de arquitectura inusitada que contrasta com a ideia de ambiente religioso, onde Steve Hauschildt, munido apenas de parafernália electrónica (ao contrário de Christina Vantzou, sua colega na editora Kranky, que há um ano trouxe uma orquestra de instrumentos clássicos), embalou o vasto e diverso público em meditações orgânicas enraizadas na melhor tradição do ambient, umbilicamente associado a território melancólico. Houve traços litúrgicos na envolvência do público, sentado no chão ou nos bancos, ou distribuído de pé ao longo das paredes que circunscreviam o espaço, uma meditação colectiva, solidária nos silêncios e deliciosamente vibrante nos delicados momentos de apoteose; mas também um dos poucos espectáculos desprovidos de outras intencionais associações, deixando o público entregue apenas a si próprio e à arquitectura envolvente – que podemos e devemos considerar parte activa neste momento, um dos mais sublimes do ano.

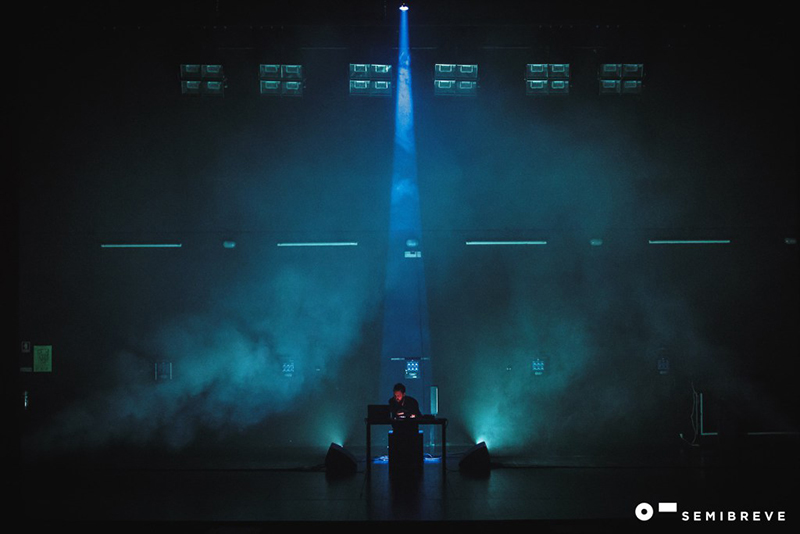

Mas nada poderia preparar-nos para a violência e o desconforto desse segundo dia. No Theatro Circo, o apontamento duplo de Fis e Deathprod, provindos da Nova Zelândia e Noruega, respectivamente, serviu o caos e o confronto, ambos sustentados em composições extraordinariamente abstractas, com sons indiscerníveis, que, sem se subterfugiarem em plano secundário, são o mais concreto que nos chega. No caso do primeiro, as imagens projectadas, de água, de uma flor a ser polinizada, se nelas encontramos porto de conforto, não será por muito: irrompe um som brutal, como um trovão, e o chão e as cadeiras vibram com violência. A Natureza é um tema recorrente na sua música, e a sua editora foi notícia há pouco tempo por se propor a plantar uma árvore sempre que um disco é vendido. Quanto ao segundo, as palavras não lhe fazem justiça: sozinho em palco, auxiliado apenas por um jogo de luzes, usou a visceralidade do som como uma arma e conduziu todo o espectáculo tal como um perverso mestre de cerimónias actuaria para um público refém – a dada altura, incautos aplaudiram o que julgaram ser o final, e a resposta surgiu sob a forma de pesadíssimas marchas, marteladas à maneira lenta de uns Swans mais cáusticos. Foi abrasivo, feio, e poderoso, um testemunho da tangível força do som.

Mais uma vez, a questão da percepção – o que se ouve, e, numa outra questão, o que significa – é incontornável, mesmo que não necessária para a experiência. No campo da música abstracta, dificilmente dois indivíduos têm interacções semelhantes com o que lhes chega. E nesse sentido, Lawrence English faz uma curiosa salvaguarda antes de iniciar o seu concerto, agradecendo primeiramente à organização do festival e elogiando concertos de Deathprod e Gas: ressalvou o aspecto comunitário da arte, mencionou os fogos de Outubro e um livro (Cruel Optimism, de Lauren Berlant, que dá título ao seu disco) e advertiu para a inevitabilidade de todos experienciarem o espectáculo de forma diferente e plural. Que me recorde, foi a primeira vez que um artista abordou tão frontalmente o seu público; de certa forma, humanizou uma experiência que, pela suas características abstractas, parece provir de um ente sem alma. O seu espectáculo baseou-se no mais recente disco, e, tal como Deathprod no dia anterior, muniu-se apenas da força do sistema de som, de fumo, e dum jogo de luzes. Neste contexto ao vivo, o som ganha uma força extraordinária e que não consideramos habitualmente: a capacidade de se impor no domínio físico, seja confortável ou não, e de, assim, dominar os restantes sentidos, é irrepetível fora de uma sala como esta.

Um dos momentos que melhor define, e resume de uma dada maneira este Festival, está junto da instalação artística à responsabilidade de Laurie Spiegel, que sonoriza um trabalho visual de Peter Schmideg baseado na imagem de Maya Deren, cineasta experimental do século XX. Numa enorme tela, há uma imagem raiz que é apresentada sob várias manipulações de cor e forma, seguindo algum simbolismo proposto pelo autor; mas o impacto da peça está nas sucessivas associações que fazemos com as diferentes formas de apresentar a imagem. A relatividade da percepção legitima, também, todas as experiências muito pessoas e íntimas que temos com a arte. Ao longo do fim-de-semana, com a força do som no Theatro Circo, com a electrónica experimental nocturna no gnration, ou as várias instalações artísticas entre os dois espaços, o mundo e nós próprios fomos interpelados por novos meios de criar arte.

[A entrevista com Adam Basanta, da instalação artística Permafrost, no link.]

Interesso-me por muitas coisas. Estudo matemática, faço rádio, leio e vou escrevendo sobre fascínios. E assim o tempo passa. (Ver mais artigos)